Se conoce como palimpsesto el pergamino que se reutilizaba raspando el contenido original para sustituirlo por un nuevo texto y aprovechar así el soporte. Algo así como la economía circular del Medievo. A su vez, también se conoce como palimpsesto el fenómeno arqueológico por el que se van superponiendo los vestigios de la actividad humana a lo largo de los siglos. Sevilla, que llegó a ser el mayor núcleo urbano de Europa en la Edad Media, podría describirse como un palimpsesto vivo. Por aquí pasaron fenicios, griegos, cartagineses, romanos, visigodos y árabes, atraídos por su posición privilegiada a orillas del Guadalquivir.

Hoy el puente de la Barqueta, que auspició la inauguración de la Expo 92, conecta el polígono tecnológico de La Cartuja con la tierra firme de la ciudad, alcanzando la antigua puerta de la Almenilla o de la Barqueta, construida por los almorávides y demolida en el siglo XIX.

En la ubicación primitiva de aquella puerta se construyó un conjunto residencial en 1873 que, posteriormente, actualizaría el arquitecto José Espiau y Muñoz en 1924. Esa manzana, construida como una corrala y con un majestuoso patio interior, fue cayendo en desuso y deteriorándose.

En ACCIONA estamos trabajando en llevarla al siglo XXI, escribiendo un nuevo capítulo constructivo de esta ciudad milenaria. El proyecto Puerta Barqueta recupera las esencias del diseño de Espiau y Muñoz, pero aportando las últimas tecnologías. Gracias a ellas, se ha creado una singular pieza única de mobiliario: un híbrido entre un banco y una escultura que preside el patio interior de la manzana como punto de encuentro. Sus sinuosas formas y peso reducido delatan su innovador origen: se ha fabricado con la técnica de impresión 3D conocida como contour crafting. Una nueva capa del palimpsesto sevillano que hará historia.

En el exterior de Puerta Barqueta se conservan franjas de ladrillo visto que remiten a la Sevilla de principios del siglo XX, pero todo el conjunto respira claridad y limpidez de líneas. A su vez, el patio interior se convierte en el eje del edificio. Su apertura diáfana y su geometría alaban el aire y la luz. ¿Cómo hacer honor a ese espacio único?

Normalmente, el diseño de las piezas de mobiliario urbano con hormigón recurre a moldes y encofrados, lo que implica producciones en serie. Sin embargo, desde el principio tuvimos claro que hacía falta una pieza única que sintetizara el proyecto. Y ahí es donde echamos mano de nuestra tecnología de impresión 3D al objeto de crear un banco de líneas sinuosas imposibles para los métodos tradicionales.

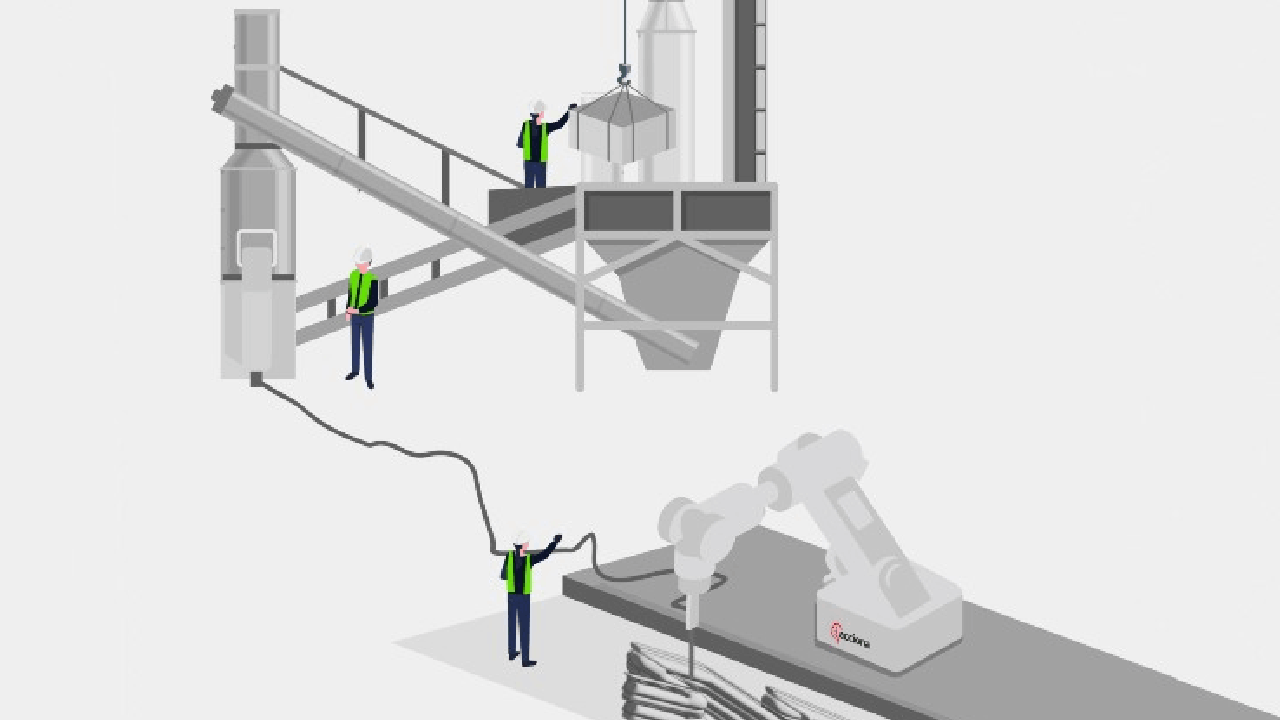

Para conseguir esas curvas inéditas hacen falta varios elementos mecánicos. Por un lado, un sistema de acopio de material donde se introduce el mortero seco, esto es, la base del hormigón. Ese material se traslada a una gunitadora, es decir, la máquinas donde se mezcla el mortero, el agua y el retardante.

La dificultad aquí estriba en conseguir que la mezcla no fragüe demasiado pronto, ya que se obstruiría la cabeza de impresión 3D, pero tampoco demasiado tarde, ya que el hormigón empezaría a deformarse bajo el peso de las nuevas capas de material.

Cuando la mezcla de hormigón está lista, las gunitadoras la bombean a la cabeza del robot. Una de ellas está montada sobre una bancada, mientras que la otra se mueve sobre un carril de siete metros de longitud. Cada una de ellas va depositando una capa de hormigón tras otra por turnos. Veinte minutos después, la pieza estará terminada y al día siguiente ya podrá transportarse.

La ausencia de encofrado y las menores necesidades de hormigón implican un enfoque de construcción intrínsecamente más sostenible. A eso se le añade la posibilidad de fabricar cada módulo in situ reduciendo también la huella de carbono del transporte.

Pero eso no es todo. Una de las ventajas de la impresión 3D es que permite experimentar con las mezclas empleadas. El objetivo es empezar a utilizar residuos y materiales reciclados para el hormigón que refuercen aún más la sostenibilidad de estos proyectos.

INFOGRAFÍA. Así se imprime en 3D una pieza única de mobiliario urbano

La tecnología de impresión 3D que estamos empleando se ha aplicado ya a marquesinas y otras piezas de mobiliario urbano como pantallas acústicas con un enrejillado que protegen a viviendas de la polución acústica de una autovía. También permite incorporar jardines verticales en las fachadas.

Sin embargo, el potencial de estas ciclópeas impresoras 3D no acaba ahí. El próximo proyecto en el que se embarcará nuestro equipo es un espacio habitacional en Chile. Allí, una vez transportada toda la instalación robótica en barco hasta la ubicación de la obra, se utilizará materia prima local para crear una vivienda de demostración.

En los próximos años la impresión 3D cambiará los paisajes urbanos. Desde fachadas de edificios hasta mobiliario urbano de diseño, las posibilidades son ilimitadas. Es hora de empezar a soñar en 3D.